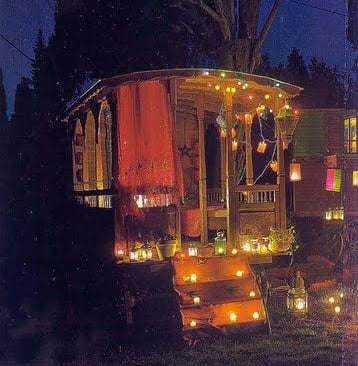

Bajo el cielo quieto de aquella noche, el mercadito dormitaba como un animal cansado… hasta que un resplandor extraño comenzó a serpentear entre los puestos vacíos. Eran los destellos de los frascos que un anciano llevaba en su caravana, brillando como si guardaran pedazos de estrellas y entre ellos, relojes sin manecillas tintineaban suavemente, marcando una hora que nadie parecía conocer.

No ofrecía fruta, ni hierbas, ni baratijas. Solo decía, con voz de eco antiguo:

—Vendo deseos. Solo uno por persona…

La gente que pasaba a su lado, lo miraba de reojo, pensando que era un loco inofensivo. Pero el pequeño Tino, no. Sus ojos azules brillaron como si acabara de encontrar la entrada secreta a un lugar que había soñado muchas veces. Y aunque no sabía por qué, sentía que ese anciano podía ayudarlo a llenar ese vacío que siempre llevaba dentro, como si su alma hubiera olvidado empacar algo antes de nacer.

—¿Cuánto cuestan? —preguntó, acercándose con timidez.

El anciano la observó en silencio, como si sus pecas furan palabras escritas en su piel y dijo:

—Para ti… nada.

—¿Y qué debo hacer? —preguntó, esta vez con una sonrisa.

El anciano de piel tostada y nariz bulbosa sacó un pergamino percudido, lo desplegó y le entregó una pluma que brillaba como si atrapara luz de un sol inexistente.

—Escríbelo aquí, pero sé preciso. La magia es literal.

El oro y la fama jamás cruzaron la mente del pequeño, pues solo pensó en su madre, en cómo, desde que su padre se había marchado, parecía haber perdido su sonrisa; así que, sin dudarlo, Tino escribió: «Deseo ver lo invisible, lo que se oculta a simple vista», con la esperanza de encontrarla en ese lugar secreto donde quizá esperan las sonrisas que se han perdido, los sueños olvidados y la imaginación de los niños que se queda atrás con el paso de los años.

El anciano leyó las palabras sin necesidad de mirar el pergamino antes de sonreír con satisfacción, como si hubiera presenciado ese momento muchas veces y, aun así, le siguiera pareciendo único. Después, juntó sus manos alrededor del papel con un gesto lento y el pergamino se convirtió en un remolino de polvo dorado que envolvió al pequeño Tino, mientras todos a su alrededor continuaban su camino, cegados a la magia de aquel instante. Y cuando las partículas de polvo cayeron lentamente sobre sus párpados, dibujaron un mundo distinto solo para él.

Tino se quedó sin aliento. Todo lo que creía conocer era apenas una cáscara; lo real, lo invisible, siempre había estado ahí, palpitando bajo la superficie:

Palabras no dichas flotaban como globos de helio sobre las cabezas de los transeúntes, algunas suaves y luminosas como farolillos, otras oscuras y pesadas como nubes de tormenta. Promesas rotas tintineaban a cada paso, y de vez en cuando un nuevo estruendo inquietaba el silencio, con el sonido de un cristal estallando. El arrepentimiento también reptaba por el suelo, en forma de sombra bordada a los talones de quienes lo cargaban, dejando un rastro frío tras de sí. Los sueños olvidados viajaban dentro de burbujas transparentes, que subían y bajaban, atrapadas en corrientes de aire que cambiaban de rumbo sin previo aviso. La esperanza revoloteaba en diminutas luciérnagas que seguían de cerca a quienes aún creían, iluminando su camino por instantes. La tristeza, en cambio, se derramaba lentamente desde los bolsillos, como arena que nadie notaba perder. Y los miedos, pequeños y temblorosos, se escondían en mangas y solapas, esperando no ser vistos.

Tino dio un paso hacia adelante, sintiendo que entraba en un sueño que no estaba muy seguro de querer interrumpir. Hasta que, entre la multitud que seguía su vida sin advertir nada, vio a su madre. Caminaba despacio, cargando una bolsa de verduras que parecía más pesada de lo que en realidad era. Y entonces lo entendió: de sus bolsillos, invisibles para todos menos para él, caía un hilo constante de arena gris. No eran granos grandes ni llamativos, pero cada uno llevaba consigo un destello apagado… como si guardara una risa que ya no sonaba.

Cuando intentó acercarse, algo se lo impidió. Un miedo pequeño —el suyo— se le trepó al hombro, temblando como un pajarito asustado. Lo reconoció sin dudar: era el miedo a no poder devolverle nunca la sonrisa a su madre. Lo acarició con cuidado y el miedo, en vez de huir, se acurrucó más fuerte.

—Ver lo invisible es solo el principio, Tino —dijo el anciano mientras lo observaba desde la penumbra—. Lo difícil es decidir qué hacer con lo que ves.

—Quiero que mamá vuelva a sonreír —susurró.

Como el tiempo no solo había hecho al anciano más viejo, sino también más sabio, no se sorprendió por sus palabras.

—Ese es un deseo muy noble, pero también peligroso.

Tino no pudo evitar fruncir el ceño.

—¿Peligroso?

—Sí —respondió el anciano, con esa calma que da la certeza de haber visto demasiadas veces el mismo error—. Porque la felicidad no se regala como una fruta madura, ni se cosecha en nombre de otro. Solo crece si quien la busca está dispuesto a cuidarla.

Tino miró la arena gris que seguía cayendo de los bolsillos invisibles de su madre, sintiendo una urgencia que le quemaba las manos.

—Pero yo puedo ayudarla.

El anciano ladeó la cabeza, como si midiera el peso de esas palabras.

—Puedes mostrarle el camino, pero no recorrerlo por ella. Si intentas llevarla a la fuerza, podrías perder tu propia sonrisa… y aun así, ella no encontraría la suya.

Tino apretó los puños. No entendía del todo lo que el anciano le quería decir, pero en su pecho se formó una mezcla incómoda de esperanza y miedo.

—¿Y entonces qué hago? —preguntó confundido.

El hombre sonrió con una melancolía que parecía haber nacido con él.

—Empieza por cuidar tu propia luz. Cuando sea lo bastante fuerte, puede que alumbre el camino de otros… pero no olvides que no puedes obligarlos a seguirlo.

Tino bajó la vista. Entre sus dedos, una diminuta luciérnaga había quedado atrapada. Palpitaba débilmente, pero viva. La guardó en el bolsillo, prometiéndose que no dejaría que su luz se apagara.

Mientras se alejaba, el anciano volvió a empujar su carrito, y los frascos brillaron como si celebraran un pacto silencioso. Tino no sabía cuánto tardaría en cumplirlo, pero por primera vez entendió que encontrar la sonrisa de su madre no dependía de buscarla… sino de que ella quisiera encontrarla.

Y eso, aunque le doliera, era algo que no podía decidir por ella.

© 2024. Todos los derechos reservados.